|

|

|||||||

|

SHT. Sinaí-Horeb-Tabor.

Tres en uno: Peña de Francia

Fr. José Antonio Solórzano, dominico.

“La finalidad del Arte es dar cuerpo a la esencia secreta, no copiar su apariencia. Allí es donde reside su auténtica realidad, no en el aspecto externo”. (Aristóteles)

De repente, se oye el fragor de la puerta, golpeteo fuerte al cerrar por culpa del viento que crea una corriente de aire nada corriente; entra un hombre, dos, parecen jóvenes, cruzan sin ver, sin detenerse, van como despavoridos, sin quitarse la capucha uno, la gorra, el otro, ¿sabrán dónde están?, sin tan siquiera echar una mirada a la Virgen morena, impertérrita. Pareciera que cruzan el paso de las Termópilas.

Repito el volteo de las campanas, esta vez no tanto para llamar a la oración o para llamar a rebato en medio de la niebla espesa, cuanto para ahuyentarlos. No merecen la calma, me digo, que aquí se respira. Quiero que el tañer de las campanas se pierda por la hondonada de estos valles, llegue a algún corazón que al oírlas mire hacia la Peña y entone el Ángelus. Al menos las cabras y los machos cabríos las oirán y sabrán que no están solos. Vendrán como cada tarde a merodear, a asomarse curiosos a la carretera encrespada, a saludar sin decir nada a algún viandante taciturno o a ver cómo se detiene algún coche y les disparan alguna foto.

A veces, me dicen los guardabosques del lugar, vigías atentos al suelo y al cielo, que los hay furtivos y disparan sus rifles en la noche ¡cobardes! contra ellas y cometen una escabechina para dejarlas descabezadas y llevarse un trofeo cornúpeta para exhibir su valentía y puntería con sus amigotes no menos cornúpetas como ellos… posiblemente. ¡Ah, las cornamentas, trofeos masculinos de los engreídos machos hispánicos!

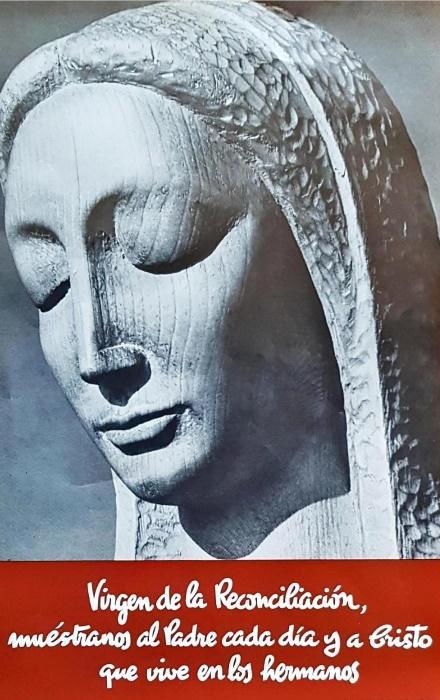

Pero la Peña, la Virgen, las campanas, la torre del santuario, el guardián cual cancerbero secular, el silencio y el viento ululante… siguen aquí, siglo tras siglo. Seis siglos de presencia, ¡seis, sí! sin más recompensa que la protección de la Virgen que ha tenido que soportar no pocas inclemencias históricas, políticas, sociales, religiosas. Lo demás es pasajero; solo tiene valor para los peregrinos que suben con su mochila interior cargadas de anhelos, problemas, agradecimientos, deseos, promesas y la mirada fija en la Peña, en la Virgen morena, que les espera. En su mochila exterior una botella de agua, un bocadillo, unas retamas y un palo firme que a modo de bordón en que apoyarse paso tras paso, huelgo a huelgo diría Unamuno, hasta la cumbre.

Una anunciación que la esperanza murmura

Por la tarde apareció Marcos, de las Hurdes, 33 años. Sube con frecuencia, dice que aquí encuentra la paz tan anhelada. Estudió para maestro, ahora es bombero y recogedor de resina, lector asiduo, amante de la historia.

Su abuela subía hace años con él, y su madre también; desde entonces no ha dejado de subir una o dos veces al mes, solo, relee los carteles que vivan su memoria, disfruta sentado ante la imagen, prende un cirio. Hablamos. Está leyendo ahora Las Confesiones de S. Agustín. ¡Un muchacho de las Hurdes! Uno no acaba de sorprenderse. Le doy algunos folletos u hojas vocacionales para leer, charlamos, le cuento- aunque ya la sabía- la historia de la Peña y le matizo algunas cosas de la historia. Reímos. Le invito a que vuelva cuando quiera. Dice que le encantaría quedarse uno o dos días a dormir en la Peña. Invitado está. Promete que vendrá pronto. Le espero.

Y como Marcos, muchos otros y otras que te cuentan y se explayan con sus historias peñíscolas familiares. Francisco, ingeniero, que cada domingo, cargado de anhelos, trepa hasta la Peña; algún buen sacerdote con sus feligreses de las parroquias aledañas; algún sacerdote escritor conocido de novelas históricas, algún catedrático de derecho ¡canónico! de la Complutense, algunos jóvenes que encienden su cirio sin saber muy bien a quién o para qué pero que se han detenido a leer el texto que está sobre la caja de cirios rojos: “No sé rezar. No sé qué decir, ni tengo mucho tiempo. ¿Qué hacer? La vela que ofrezco es parte de lo que tengo, un poco de mi tiempo, un trozo de mí mismo que dejo ante la Virgen de la Peña de Francia. La llama que brilla simboliza mi oración que perdura al ausentarme”.

Otros, hacen su homenaje con una canción o interpretando un canto con su flauta o chirimía popular; aquí llegan madres de familia, emigrantes que no pueden dejar de pasar por la Peña antes de regresar a Francia, a Alemania… y vuelven cada año, ya venían con sus padres de pequeños, gentes buenas de los pueblos vecinos que no pueden dejar pasar el año sin subir al menos una vez o dos veces a ver a la Virgen, a celebrar la Eucaristía, a confesarse.

Los hay que buscan el sacramento de la reconciliación tras muchos años alejados: Ya sabe, la vida, la separación matrimonial, la primera comunión del hijo, la dejadez, pero no el olvido…

*

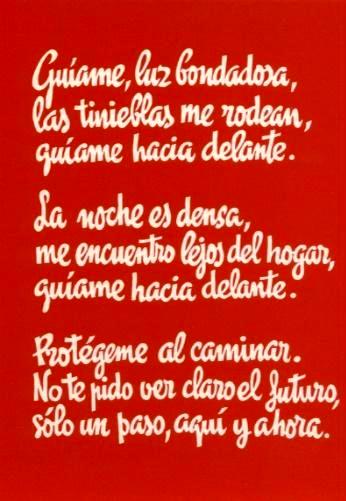

La Peña es su faro, su reclamo, su estrella en la noche oscura de sus vidas, que por ensalmo divino se vuelve día.

Todos ellos acuden al anuncio, mitad sueño, mitad visión interior, de aquella invitación que la Moza santa de Sequeros hacía desde su lecho: ¡Mirad, mirad hacia la Peña! unos años antes de que Simón Vela, francés empecinado en llegar hasta aquí, sin dudas cartesianas de ningún tipo, descubriese la imagen de María a buen recaudo en una covacha de la Peña, junto con unas tallas medievales de Santiago apóstol, san Andrés que aún se conservan, Sta. Catalina de Alejandría desaparecida en combate, y una campana que nunca ha llegado a encontrarse, pero que ahora, con el tañer de sus compañeras de la torre, siente que la llaman para que no se sienta solitaria entre las rocas y brezos oculta.

La Peña de Francia, síntesis de luz

La Peña es Sinaí para algunos (subida ascendente y fatigosa, a veces entre rayos y truenos), Horeb (lugar de quietud y manifestación con brisa suave) para otros, Tabor (transfiguración y experiencia interior inusual de silencio y paz) para los menos, pero siempre altozano luminoso más allá de los espectaculares amaneceres o de las bellas y serenas puestas de sol -¡aquellas 43 puestas de sol que El principito reclamaba para sí!-. Aquí son más, muchas más; casi cada día el sol se despide con sus fulgores hasta el amanecer polícromo de la mañana siguiente. Las noches estrelladas en verano, en otoño también son espectaculares. El cielo entero hace guiños a los buscadores de sentido. Imposible no extasiarse. La luna con sus ciclos inunda de luz la plaza, el santuario, la hospedería, el valle todo con sus caminos y veredas que siempre van a dar a La Peña.

En una de estas puestas de sol, mi sobrina-nieta (creo que se dice así), Mía, a punto de cumplir los cinco años, con un dominio del lenguaje y una finura de oído poco común, atenta siempre a cuanto se dice, aunque parezca estar jugando, sabe escuchar, hija de una sobrina, hablando de esta experiencia estética y religiosa a un tiempo, comentábamos cómo el hijo de una amiga no había hecho la primera comunión: ¿Por qué, mamá, no ha hecho la primera comunión…? Porque sus padres no son creyentes y no quieren que sus hijos la hagan, le respondió mi sobrina. Mía remató la conversación: Mamá, cómo es posible que haya gente que no crea en Dios… Le gusta subir al camarín de la Virgen, tocar el manto, mirarla un rato, llevarse un calendario para sus compañeros de colegio…

Guardamos silencio contemplativo y seguimos mirando la puesta de sol que se despedía ese día de nosotros. Había Arte en el sol poniente. Había Arte y sentido en las palabras de Mía. Había esencia secreta en aquella tarde un poco desapacible por el viento susurrante como le habló a Elías. No era una copia pictórica; era realidad auténtica que transcendía el aspecto externo.

¿Son los niños ateos…?

Déjeme el lector amigo hacer una larga cita enjundiosa. Me apoyo en el autor alemán, Manfred Lütz, en su ensayo: Dios. Una breve historia del Eterno. El capítulo 5 lo dedica a “El Dios de los niños: de la felicidad como estado natural” y dice con gran naturalidad:

“Los niños no son ateos. Nunca. Esta opinión puede parecer banal, pues, desde luego, no se puede rechazar explícitamente lo que no se conoce explícitamente. De ahí que pudiera pensarse que los niños, puesto que aún no son capaces de expresarse, tampoco pueden ser ateos. Pero ¿es esto de verdad así? ¿Es cierto que los niños no pueden expresarse? Nadie que trate con niños dirá que los niños no pueden expresarse, aun cuando todavía no hablen, de “darnos algo a entender” (…)

Por supuesto, se puede intentar educar por la fuerza a los niños como ateos, a la rigurosa usanza de los adultos. Pero eso nunca tiene verdadero éxito. Los niños nunca son ateos, pues ellos experimentan la vida como maravillosa. Todos los fenómenos que nosotros, los adultos, creemos haber entendido por completo -sólo porque podemos describirlos y calcularlos, sólo porque sabemos cómo han surgido y tenemos una cierta idea de qué curso seguirán probablemente- continúan siendo dignos de asombro para los niños. El asombro es deseo de saber, dice Tomás de Aquino, el gran teólogo -adulto- de la Edad Media. Pero el asombro es más que eso. Aunque quieran saber mucho, incluso muchísimo, el saber no impide a los niños seguir asombrándose. Ellos conocen una clase de asombro que no reclama la solución del enigma, sino que toca el misterio, que se llama misterio y no enigma, porque permanece. (…) Hans Carosa ha condensado esto en las bellas palabras: “La melodía de Dios no se oye cuando es tarareada; sólo se oye cuando enmudece”. Los niños oyen esta melodía porque ellos aún perciben con asombro lo que se tiene por obvio. El Dios de los niños no es un Dios infantil; es un Dios inmediato, liberado de toda la complicada escoria de los adultos. Es posible que los niños lo perciban con más intensidad porque ellos, como una vez lo formuló un obispo, todavía desprenden el olor de las manos creadoras de Dios”. (pp. 81, 87, 95). (*)

Así y de otras mil formas y colores, es la Peña de Francia. Las anécdotas -muchas de ellas divertidas, estrambóticas- se diversifican y son numerosas porque la experiencia de este risco que apunta al infinito, son tan infinitas, tan ricas, tan sabrosas que Mía tenía razón… cómo es posible que haya gente que no crea en Dios. Pues sí, es posible, Mía querida, ya lo irás comprobando… Nunca pretendas demostrarles nada, con mostrarles tu fe que debes cuidar, será suficiente…

Cae la tarde. Vuelvo al repique de campanas porque el día va de caída. La niebla ha desaparecido. Espero y leo en la iglesia, dos maneras de orar… Quizá sean la misma…

(*) Dedico este artículo a Carlos Acutis, joven italiano, que ha sido beatificado en octubre. Tenía 15 años cuando murió. Ejemplo claro de que los niños, y muchos adolescentes y jóvenes, no son ateos.

|

|||||||

|

|

|||||||

CUADERNO DEL

CAMINANTE

CUADERNO DEL

CAMINANTE